Músicos que no quieren enseñar su rostro: timidez, misterio y ética anonymous. Gerard Casau desenmascara a los Salingers de la música.

Puesta en escena

*

*

01. Raúl Castro: centralidad, referencialidad y madera noble

Por Gerard

Casau

El 25 de noviembre de 2016, la retransmisión vespertina en la televisión cubana quedaba interrumpida por la repentina aparición del presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Raúl Castro, que comparecía para informar a la nación de la muerte de Fidel Castro, su predecesor en el cargo, y hermano (aunque este vínculo familiar quedó desterrado del parlamento oficial). La escena mostraba a Castro en un despacho de paredes de madera que creaba una monocromía casi exclusivamente marrón, y rodeado por fotografías y retratos de personajes insignes de la historia de Cuba, como el del “apóstol” José Martí Pérez, que pendía encima de su testa. No sabemos aún los detalles de la preparación de este rodaje de urgencia, pero ya fuera de manera accidental o premeditada, la composición mostraba a Raúl Castro empequeñecido hasta casi el ridículo, como un niño viejo aplastado por las circunstancias y por la Historia que le circunda, poco menos que dando la razón a los medios que han querido verlo como un actor secundario, o de transición, en el devenir de Cuba.

En una temporada marcada por la desaparición de iconos del siglo XX, el deceso del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana parecía un acontecimiento lógico (también lo era, claro está, debido a su provecta condición de nonagenario), pero la forma en que se hizo pública su muerte sí resultó sorprendente: tras años de especulaciones sobre su estado de salud, desmentidas una y otra vez mediante imágenes del personaje ataviado en coloristas chandales deportivos, su fallecimiento llegó de manera súbita y aparentemente natural, sin ruido previo ni el morboso countdown que acompaña la agonía de algunas celebridades. Supimos que debíamos empezar a hablar de Fidel Castro en pasado a través de las vías de comunicación del Estado, con un mensaje Oficial y riguroso. En lo que llevamos de década, tan solo la muerte de Kim Jong-il ha poseído unas características similares; aunque entre ambas emisiones hallemos detalles que se prestan a leerlos de maneras distintas. Frente a lo escueto y al timbre vigorosamente antisentimental del anuncio castrista (aún más chocante si tenemos en cuenta el fraternal vínculo de sangre que unía al finado y al mensajero), la Korean Central Television dispuso un fondo boscoso para que la presentadora-plañidera Ri Chun-hee (la misma que comunicó la muerte de Kim Il-sung en 1994) dijera al pueblo que había llegado el momento de llorar al Amado Líder. Entre sollozos, Ri fue enumerando rigurosamente todos los cargos que ostentaba Kim Jong-il –como si el discurso quisiera retardar lo máximo posible el óbito– para, finalmente, afirmar que había sufrido una “enfermedad súbita” que le causó la muerte en un tren mientas se dirigía a una de sus . El mensaje terminaba en un traspaso de poderes que ataba el futuro de la nación a su inmediato nuevo líder, Kim Jong-un.

*

*

02. Ri Chun-hee: lágrimas desde el bosque

Por paradójico que pueda parecer, esta clase de comunicaciones fúnebres representan el triunfo último del Poder, ya que gracias a ellos se logra controlar un hecho tan invencible como es la muerte, canalizándolo de la manera que más interesa al Sistema.

Asegurando, de paso, la existencia de un cadáver, si no joven y bello, sí admirable y, en algunos casos, tan milagrosamente incorruptible como una figura de cera. Lo anterior también puede funcionar de forma inversa cuando un gobierno utiliza el chyron de ‘breaking news’ para anunciar victorioso la muerte de un enemigo. Así lo hizo Obama con Bin Laden, en un discurso que comunicaba rápidamente la noticia para luego abundar en un recuerdo lírico del 11-S y sus dramáticas consecuencias (“una silla vacía en la mesa”, “padres que jamás conocerán el abrazo de sus hijos”). En este caso, y de manera nada casual, la Casa Blanca se aseguró que el cuerpo de la némesis desapareciese de la faz de la tierra, negándole la imagen.

Si decimos que los comunicados de muertes de mandatarios parecen una rareza es, en buena medida, porque los medios audiovisuales nos han acostumbrado a presenciar la muerte del poder en la indignidad: de las fotografías que muestran el cadáver de Mussolini, corrupto, apaleado y colgando boca abajo, a los vídeos digitales, nerviosos y en cruda baja fidelidad, que captan los últimos instantes de vida de Sadam Husein y Moammar al-Gaddafi, contemplamos un arrebato literal de la autoridad, que enfanga el retrato de aquellos sátrapas que se hicieron erigir estatuas. De entre todos estos instantes, ninguno resulta tan impactante como el largo juicio y posterior ejecución de Nicolae y Elena Ceausescu, el día de Navidad de 1989. En un espacio cerrado y miserable, vemos a un tribunal militar determinado a condenar al dictador rumano y a su esposa. La ropa, la iluminación, la estancia… todo transmite una sensación improvisada de frío y humedad, que estalla en rabioso patetismo cuando el matrimonio protesta airadamente, encarándose a sus jueces y verdugos, y exigiendo que no les aten las manos (momento en que la cámara revela una voluntad no tanto de registro neutro como de inquisición humillante, haciendo zoom a las extremidades maniatadas), para luego cortar directamente a la imagen de los infames cadáveres fusilados. El evento inspiró a Chris Marker una pieza mordaz, Détour Ceausescu, que remezclaba el documento en bruto para detonar su condición de espectáculo mediático, pausas publicitarias incluidas.

04. Los borrosos minutos finales del matrimonio Ceausescu

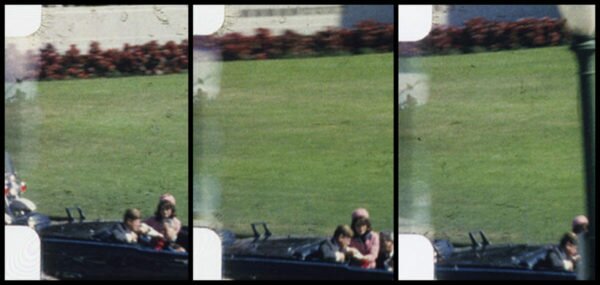

05. Film Zapruder: La muerte en directo

En todos estos casos, la mano que sujetaba la cámara sabía (o, cuanto menos, intuía) el destino que esperaba a los protagonistas. Pero la muerte política que más notoriedad ha adquirido fue aquella captada de manera amateur y accidental. Se trata, evidentemente, del Film Zapruder, unos pocos segundos de celuloide que registran el magnicidio de John F. Kennedy en Dallas, convirtiendo una filmación doméstica en un pedazo de Historia, susceptible de ser editada, manipulada, restaurada y observada desde todos los ángulos posibles que permite la teoría conspiranoica, que tanto puede enarbolar un bloguero anónimo desde su sótano de la deep web como Oliver Stone, dando marchamo hollywoodiense a la contrahistoria al insertar obsesivamente en su JFK el fotograma en que la cabeza de Kennedy estalla fatalmente. En un registro menos solemne (o directamente iconoclasta), John Waters también se refirió a la película de Zapruder en uno de sus primeros mediometrajes, Eat Your Makeup, que reproducía la fatal secuencia con Divine encarnando a Jacqueline Kennedy.

Con todo el abismo de intenciones que separa a Stone de Waters, ambos cineastas comprendían a la perfección que un cadáver político no es, nunca, un mero cuerpo muerto, sino que encapsula toda una serie de resonancias susceptibles de alimentar el sustrato de un relato. Por eso, son siempre interesantes las ficciones que desean meter la nariz en las últimas horas de un gobernante, o que exhiben su cuerpo presente. Por ejemplo, el pulso de Pablo Larraín lidia entre el pudor y la carnaza gráfica al mostrar, en Post mortem, la autopsia de Salvador Allende; un instante de ánimo helador que los forenses-funcionarios desarrollan frente a la mirada del nuevo y golpista régimen chileno. Y en ¡Buen viaje, excelencia!, una película fracasada a muchos niveles, Albert Boadella y Els Joglars quisieron imaginar los estertores del franquismo como un marco de podredumbre, que se traducía en la decadencia física y mental del caudillo, y que terminaba con un exabrupto sanguinolento que remendaba a base de virulencia esperpéntica el poco vuelo humorístico de la función, pero que no podía superar los lapidarios versos de Joan Brossa en Final!, poema escrito en caliente inmediatamente después del mil veces parodiado anuncio de la muerte de Franco por (“Rata de la més mala delinqüència, / t’esqueia una altra mort amb violència, / la fi de tants des d’aquell juliol. / Però l’has fet de tirà espanyol, / sol i hivernat, gargall de la ciència / i amb tuf de sang i merda, Sa Excremència!”). Con parejo espíritu transgresor, Quentin Tarantino “mejoró” la muerte de Adolf Hitler en Malditos bastardos, haciendo de él un monigote acribillado a balazos en un cine en llamas erigido en tumba del fascismo, y permitiendo que la ficción barata venciese a la historia oficial.

El último autor en imaginar los pormenores luctuosos del poder ha sido Albert Serra, quien ha viajado en el tiempo para, tomando como chivato las memorias de Saint-Simon, hacernos presenciar La muerte de Luís XIV; un declive agónico y extremadamente íntimo que el director filma sin irreverencias, estableciendo una respetuosa y peculiar distancia al monarca. Casi diríamos que lo observa con cierto afecto, quizá en una confusión buscada con el actor que lo interpreta Jean-Pierre Léaud (otro cuerpo que es más que un cuerpo, que contiene muchas imágenes y memoria sentimental). Finalmente, tal y como anuncia el título, la parca vence al cuerpo del rey, y su autopsia posterior revela un organismo gangrenado, que ni el poder absolutista, ni la medicina, ni la fe han podido salvar, convirtiendo su carne muerta en el punto final de un capítulo histórico.

06. Post mortem: Autopsia traumática